A- A A+

近日,美国国家航空航天局(NASA)发布正式公告,号召私营企业参与载人登月技术研发。此外,NASA还公布了2028年在私营企业协助下实现重返月球计划的宏伟路线图。

根据NASA发布的“广泛机构公告(BAA)”,要求私营企业在2019年3月25日之前提出登月系统登陆舱、太空加油系统和转运飞船的设计概念,期限只有一个多月。

. [7 B D* g9 u; \6 W. @; A9 |

6 q0 C. Z% \8 E# z

- N1 F, b8 |' e% G+ b

NASA表示,这一项目的灵感来自商业轨道交通服务项目(COTS)。数年来,该项目同时支持了SpaceX公司的“龙”飞船和轨道科学公司(ATK)的“天鹅座”飞船的开发,两种飞船都被用于为国际空间站运送补给物资。

3 Y9 }) h! B2 F+ ~' m% v

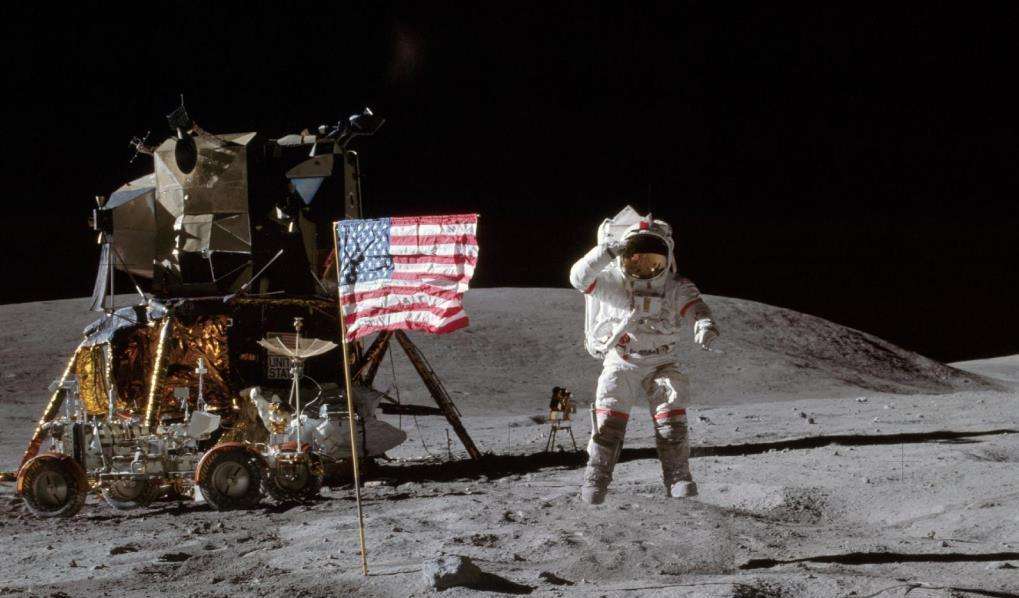

日前,NASA局长吉姆·布里登斯廷在媒体圆桌会议上宣布,NASA计划于2024年进行第一次演示任务,包括登陆舱从月球轨道空间站(GateWay)出发在月面着陆。

2026年,将进行第二次演示任务。

1 m9 L7 Q+ t- x+ q L0 w' r# j

着陆器由登陆舱和上升舱组成,转运飞船先将着陆器运到距离月面100公里的环月轨道上,着陆器着陆开展探测任务,任务结束后再由上升舱提供动力返回GateWay

( U/ U7 ]: ]9 j' y- q

2028年,4名宇航员将按照上述技术方案“重返月球”,并在月球上停留7天。

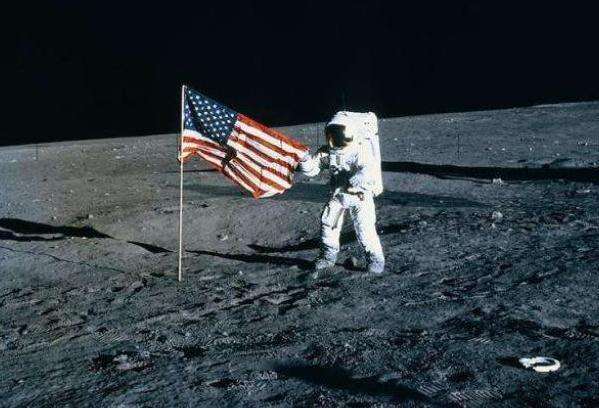

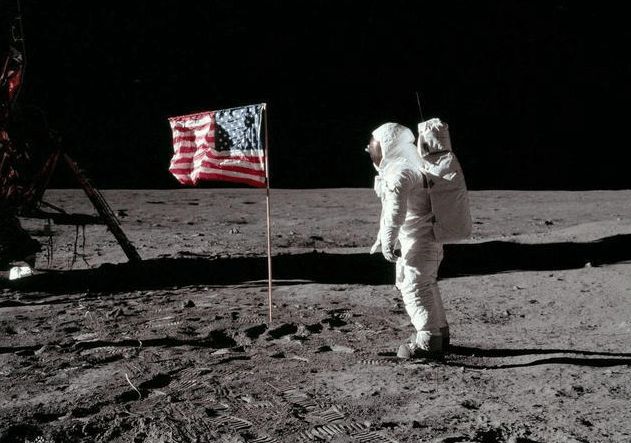

布里登斯廷表示,此次登月我们不会只留下旗帜和脚印,然后回家,50年不再去,而是会留在那里。

+ Q" E% ]0 `* |0 Q2 X# {+ ~% W

我们将建设可持续的、可重复使用的月球系统。该系统包括支持人类居住、工作、以及燃料生产设施。我们将消除风险、改进技术,并尽可能多地将这些技术搬上火星。

2 V$ J: i. e$ A) X5 ?

$ f3 M; f/ A F2 {- _; i. z

3 ]1 ~+ a2 o( i. j/ |/ ?

9 t" s2 r8 R( Q8 k

) T ?3 ~% l4 }& s$ D- A

, P" w, d0 ^. s/ Y2 X6 W9 j